藍染技術

平渓は清の末期から薯榔、大青を植え始めました。また中国向けに藍染業を開始し、藍染業は1870年代以後盛んになりました。台湾で当時急速に興った染物業は藍を必要としたため、平渓は台湾における重要な藍染材料の供給地となりました。

平渓では薯榔、大青以外にも山桜、相思樹(台湾アカシア)、五節芒(ススキの一種)など野生の植物も入手が容易で、染物の材料となっています。近年町おこしの活動の中で平渓郷に伝わる伝統技術が注目され、様々なオリジナル製品に応用されていますが、その一環として藍染も見直されており、再度発展の兆しが見られます。

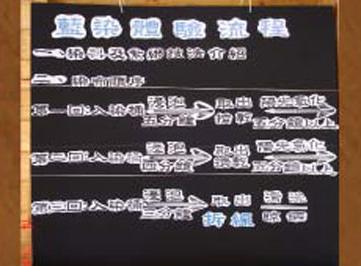

| 藍染の工程: | |

| 藍の採集 : | 大青を採集する |

| 浸す : | 大青を水に浸す |

| 藍をとる : | 葉を取り除き、石灰を入れる→泡が細かくなるまですばやく攪拌する→藍液を静かに置く→沈殿するまで待つ→上層の茶色の廃液を捨てる、または布袋でろ過する→藍を取る。 |

| 建て染め : | 藍に水を入れ、アルカリ溶液と栄養液を入れて本来の染色できる状態の黄緑色の染料液にもどす。 |

| 布の材料 : | 綿、麻、絹、毛などを原材料とする布。 |

| 布を染める : | デザインをした布を藍の液が入った桶に入れて浸し、軽く押さえ、よく揺り動かした後、取り出して酸化させる。これを数回繰り返す。 |

| 洗浄する : | 染色した布を中性洗剤できれいに洗い、陰干しする。 |